恐竜が絶滅した理由を知っているだろうか?

答えは、環境の変化に対応できなかったから!

環境の変化に対応できない生物は滅びる。

そして、それは 人間社会における企業も同じ。未来永劫、儲かり続けるビジネスモデルなんてないし、大企業でもバンバン倒産する。

我らサラリーマンも同じ。マーケット変化をアンテナ高くして感じ取り、必要なスキルを見定め磨き上げる。これを繰り返さなければ、いずれ付加価値を生み出せない人材に成り下がってしまうのである。

今回は、環境変化への対応力について、英語と転職の活用方法をご紹介。特にこれからの人生が長い若者に読んでいただきたい内容。ここから先の環境変化は、今40代の私が経験してきたものよりも、ずっと激しく、早く、危険だと思うからである。

会社員でも「環境変化への対応力」が必要な理由

恐竜の絶滅

「6,600万年前の地球で、何らかの理由で気温変化が起こり、おそらく恐竜はその気候や環境の変化についていけずに絶滅した」 と言われている。

まわりの気候や環境に合わせて、長い時間をかけて体の仕組みを変化させていく。それは、生きていくために必要なこと。

恐竜が生きていた時代は、2億3,000万年前から6,600万年前までの、1億6,000万年という長い期間だったが、その間、地球の気候や環境にはあまり大きな変化がなく、恐竜は体の仕組みを変える必要がなかった。

そして、何らかの理由(巨大隕石の衝突&大爆発 → チリ・ホコリで太陽光遮断 → 気温低下 etc)による急激な地球上の環境変化。一気に恐竜にとって過酷な世界に変わってしまったのである。そして、それに対応できずに絶滅。

この恐竜の話、例えば新卒で大企業に入った若きサラリーマンに置き換えてみたらどうだろう。ぬるい企業(=ゆるブラック企業)であればあるほど、シンソツザウルスやニネンメラプトルはあえて変化を求めたりしない。

どう行動すればよいか?

それは簡単ではないが、シンプルである。

今の環境を飛び出す。

特に、今とっても居心地のよい職場で働いている方は早急に脱出すべきだろう。恐竜化しちゃう前に。特に「ゆるブラック企業」のリーマンは早急にそのぬるま湯から出なければ危険よ。

ただし、今まで転職したことがない人がいきなり転職すると、急激な変化によるストレスの方が、環境変化によるメリットを上回る可能性があるので注意。まずは社内で他部署への異動を画策するのがよいだろう。新たな仕事で視野が広がる一方、まだ同じ会社内ということで安定性は保たれる。企業グループ内の関連会社へ出向するのも、同じ観点から有効。

年齢も影響する。

20代〜30代前半であれば、社内の部門異動ではなく他社へ転職すべき。年齢的にリスクも取れるし、環境変化への対応力もまだまだ身につく。

とにかく環境が変わり、そこに自分の頭と体を合わせにいくプロセスに慣れること が重要。

私が転職を強くおすすめする理由はここにある。

地球温暖化

温暖化が止まらない。

私たちの日常生活にもすでに影響は出ており、子供たちの未来が心配になるレベルである。これから環境変化への対応力を考える場合、この地球温暖化は無視できない。どんなビジネスが衰退し、何が成長するかに温暖化が影響するからである。

例えば、温室効果ガス抑制のために再生可能エネルギーへの投資が進んだり、海水温の上昇によりこれまで獲れていた魚の漁獲量が急に減ったり、ワインの生産地が北へ北へ移動したり。

遠いようで身近な変化があちこちで起こり、ビジネスに影響を与えている。

これから新しい知識やスキルを得ようとする場合、また転職しようとする場合に、地球温暖化の影響まで加味して、 努力の方向性や転職の着地点を検討することをオススメする。

「なんか大げさな話」って思ったあなた、その気持ちは分かる。でインターネットが登場した当初、ここまで社会を変え、人々の生活を変えると想像できた人は多くなかったはず。インターネットの可能性を理解し行動した、先見の明のある人間が現在すごいパワーを持ってるわけです。スマホも同じ。

だから、この地球温暖化についても将来をクリアにイメージでき、行動につなげられる人が、将来的に勝ち組に入っていくと考えるのが普通だろう。

日本の人口減少と国力低下

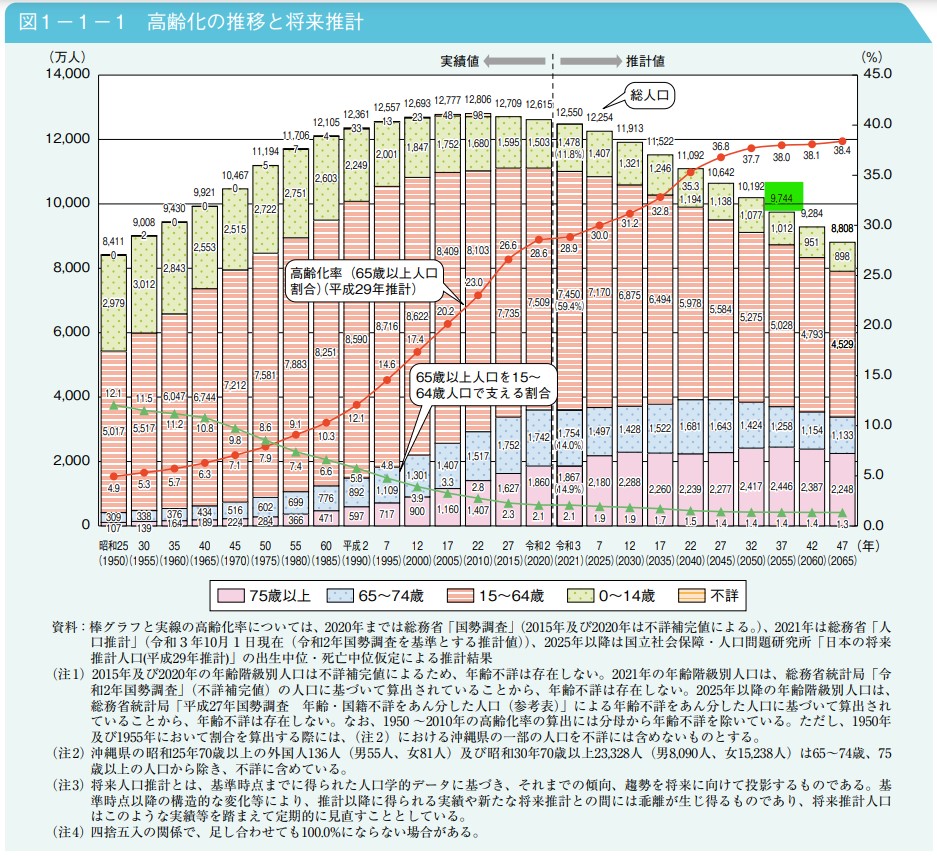

日本の人口減少に歯止めがかからない。2055年には1億人を割り込む。

出典:内閣府「高齢社会白書」

人口減少は 国力低下に直結するので、日本経済が以前のような元気を取り戻すのは無理だろう。色々な政策で頑張っても衰えるスピードを緩やかにするのが精一杯で、縮小する国内マーケットを再拡大することは不可能である。

企業はこれまで以上に海外市場に事業拡大を求めるだろうし、国内の労働力不足を補うためには外国人労働者を増やすしかない。個人的には移民政策に本腰を入れる時期にきていると感じる。

そこで重要なのが、やはり 英語力。

皆さんは、国土極小なシンガポールが国際金融センターとして輝かしい発展を遂げた理由をご存じだろうか。

初代首相のリー・クアンユーの積極的に外国資本を受け入れ、世界の富裕層の移住を促した政策が大きな成果を上げたと言えるが、シンガポール人の高い英語力も大きく影響している。

4年間のシンガポール駐在生活の中で、肌で感じた 多様性への許容力 は日本では経験できないものだった。シンガポールは人口も少なく市場も小さいため、経済発展のためには外の世界からあらゆるものを取り入れるしかなかった。

その際に、英国植民地時代の英語力が、外部とのコミュニケーションツールとして威力を発揮。「シングリッシュ」と揶揄されることもあるが、アジアでも最低レベルの英語力を誇る日本人からしてみれば羨ましい限りのハイレベルイングリッシュである。

日本は中途半端に人口も多く、国内市場も一定の規模を維持してきたため、日本国内だけでもビジネスが成立した。その安定した期間を長きにわたりエンジョイしてきたため、これから訪れる急激な人口減少とマーケット縮小に対応できるかが問われている。

環境変化への対応力。

日本人が恐竜にならないために、私たち一人一人は何ができるか?

まずは英語力を高めて、多様性を受け入れられる土壌を作る必要があります。

これからの時代、英語は「できたらいい」とか「話せたらカッコいい」というレベルではなく、標準装備。英語が出来る出来ないが貧富の格差につながる可能性が高いと思う。

会社再編やM&A増加

企業は生き残りをかけて、グループ再編や買収・売却を加速させている。事業環境の変化に対応するために、選択と集中を繰り返し、その「形」を現在そして未来の状況に最適化するプロセス。

「おやっ?」と違和感を感じた方、素敵。

会社の中にいる会社員はなかなか変わらないのに、その「箱」である会社はどんどん形を変えている。

そこには必ず「ひずみ」が生じる。

そして、その「ひずみ」にハマってしまうと復活が難しい場合がある。

- 早期退職優遇制度という名のリストラ

- 会社清算に伴う解雇

- 外資に買収されて外国人上司がやってきてOMG

柔軟に形を変えることに慣れつつある企業体において、会社員も今の環境に安住するのではなく、「形」を変え、柔軟性を高めるしかないのである。

で、どうする?

■ 副業して、収入源を多角化しておく。

新・スタンダードの始まりである。

働き方の多様化【在宅勤務・フリーランス】

(何度でも言おう)どう考えても 終身雇用は崩壊しかけている。

日本政府や企業が副業を推進し始めたのが、その証拠。

頭が良い人たちは分かっている、終身雇用を維持することが不可能だということを。終身雇用は、右肩上がりの経済成長する前提とする制度で、もう既にその前提自体がが崩れている。

コロナ禍でのリモートワークの発達や、フリーランス的な働き方の広がりを見ると、もう、毎日会社に行って上司の機嫌をとり、出世コースに乗ることを目標にする働き方は時代錯誤。

一人でもサバイブ出来るスキルが必要である。

個人で社会に付加価値を提供できる能力(=お金を稼げる力)を身につけなければ。

なにも独立しましょう・起業しましょう、と言っているわけではない。どういった組織に属しても通用する確固たる知識・経験・スキルを身に着ける必要があるということだ。

手遅れになる前に、行動を。

まとめ

環境変化への対応力が必要な理由を紹介した。

✓ ぬるま湯に浸かっていてはダメ。今すぐ飛び出す。

◆地球温暖化

✓ クリアに将来をイメージして先回り。

◆日本の人口減少と国力低下

✓ 日本は結構もうダメかもしれない…。

◆会社再編やM&A増加

✓ あなたは変わらなくても、会社は変化している。

◆働き方の多様化【在宅勤務・フリーランス】

✓ 個人の力でお金を稼ぐ術をもつべき。

✓ 英語は勉強して損なし。他スキルとの「かけ算」。

大切なのは、自ら新たな環境に飛び込み、変化することに慣れること。

受け身で、変化へ対応するのは、精神的にキツイ。能動的に行動するからこそ、前向きに新しいことにチャレンジできるのである。

よーく考えて、一度決めたら、即行動。上手くいかなければ、ピボットして別の角度からまた攻めれば良いだけ。何もしないことは、現状維持ではなく、後退である。

若手・中堅・グローバル | 転職エージェントはこの3社でOK!

今日はここまで。

ではまた。

現地企業で働きながら日々英語と格闘中

コメント